农村经济体制改革实施

来源:潍坊晚报 发布时间:2022-01-27 17:23:21

1979年,昌潍地区开始对人民公社管理体制进行改革,试行包产到组、联产计酬的生产责任制。农业经济体制改革发展迅速,从联产计酬,到包产到户,众多农户摆脱贫困。1983年,家庭联产承包责任制推行,此后,农村生产责任制得到不断完善和发展,农村经济向专业化、商品化、现代化方向发展。由此,农业生产社会化服务建设成为必备的配套体系。

家庭联产承包责任制全面推进农村经济向商品化现代化迈进

1978年1月,中共昌潍地委制定措施打好农业“渡江战役”,力争实现粮食单产400公斤,皮棉单产超过50公斤的目标。8月,召开农田基本建设会议,确定1978年冬到1979年春全地区计划整改土地200万亩,打机井大口井2.5万眼、配套2万眼,扩大水浇面积100万亩。

根据中共中央《关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(试行草案)》,1979年初,全区开始对人民公社管理体制进行改革,尊重和扩大生产队所有权和自主权,鼓励社员自主经营,生产队分组作业,试行包产到组、联产计酬的生产责任制。到年底,全区8.7%的生产队实行包产到组、联产计酬,91.2%的生产队实行定额记工。有些大队对集体工副业实行联产奖罚。

1980年春,地委在平度县试行农业生产责任制后,随之在全区推行。到年底,全区有97%的大队建立了联产计酬生产责任制,公社、生产大队集体工副业亦实行了不同形式的联产承包制,占工副业项目的90%;60%的经济作物进行了联产承包;一部分生产大队进行了包产或包干到户。在这期间,“四专一联”(专业队、专业组、专业户、专业工,联合体)也开始出现,对生产队农、林、牧、渔和工副业项目进行专业或联合承包。

1981年6月,地委推广高密县化山屯大队包干到户的经验,包干到户开始在全区多点试行。1982年,全区普遍推行以大包干为主的农业生产责任制,当年全区实行大包干的生产大队达31%;全区出现268922个专业户(含重点户),占农户总数的18.1%;联合体发展到14912个,参加农户占总农户的5.9%。众多农户摆脱了贫困,开始走向富裕,出现了275个万元户,231个农户向国家出售万斤粮。

1983年,许多大队突破生产队为核算单位的体制,在干部、群众自愿的基础上,取消生产队,由大队统一管理,推行家庭联产承包责任制。到年底,全区99.2%的大队实行了包产到户,基本普及了以家庭联产承包为主体的农业生产责任制,形成了家庭分户经营和集体统一经营的双层经营体制。此后,农村生产责任制得到不断完善和发展。

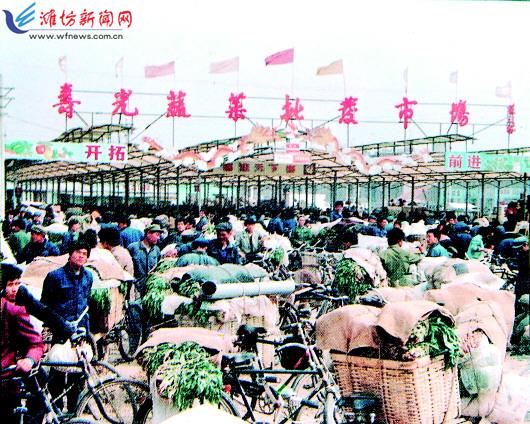

1984年,市委、市政府提出“开发南北、提高中间”的总体发展战略。战略实施后,全市逐步形成农林牧副渔协调发展,种、养、加、运、销一体的经济结构,农村经济向专业化、商品化、现代化方向发展。到年底,全市各种专业户达54.15万个,占农户总数的32.1%;各类联合体2.425万个,参加农户11.83万户,占全市农户总数的7%。出现了632个专业村和2200个万元户。3月,山东省委书记苏毅然到昌邑、诸城就多种经营、乡镇企业发展、畜牧业生产等问题进行调研。调研后,苏毅然发表题为《这里的商品生产是怎样起飞的》调研报告。

推广诸城农村商品生产经验建立起农业社会化服务体系

1985年,昌乐县石家河村从农户普遍存在的生产环节上的“几难”入手,建立了“一站四组”(农业生产服务站,劳务服务组、科技服务组、农机服务组、供销服务组),进一步发展了生产力。

1986年,市委、市政府向全市农村推广了这一经验,在全市农村建立村级农业服务组织,为农民在良种供应、耕播、灌溉、植保、收脱等几个生产环节上提供统一服务。

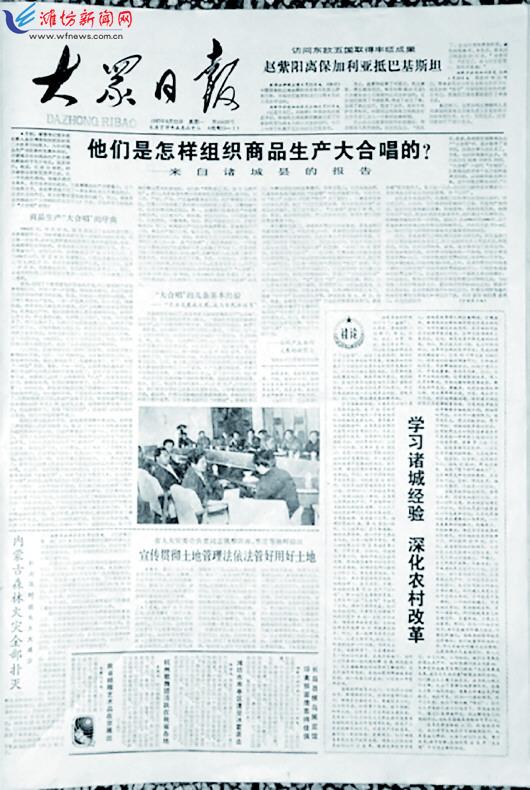

1987年4月,山东省委书记梁步庭到诸城等县调查研究,提出要进一步搞好农村第二步改革,扩大县级自主权,搞好农村商品生产“大合唱”,发展农工商一体化经营。6月,省委、省政府在诸城召开农村工作现场会,推广诸城县组织农村商品生产“大合唱”的经验。1988年,市委、市政府提出“发展市一级,加强县一级,提高乡一级,完善村一级”的农业生产社会化服务建设的总体规划,推动了市、县、乡、村农业服务机制的发展。1990年,在全市农村普遍推行了村级服务达标责任制,初步形成了以国家经济技术部门、农村合作经济组织和各种经济实体相结合的、上下左右比较协调一致的农业社会化服务体系。

1991年,市委、市政府提出了“外向型带动、高技术牵动、上规模推动、靠改革驱动”乡镇企业发展战略,极大地促进了农村乡镇企业的发展。到1994年,全市乡镇工业增加值占全市工业总产值的比重超过62%。

责任编辑:邢敏