夷安原为夷维古邑(五)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-05-14 15:40:01

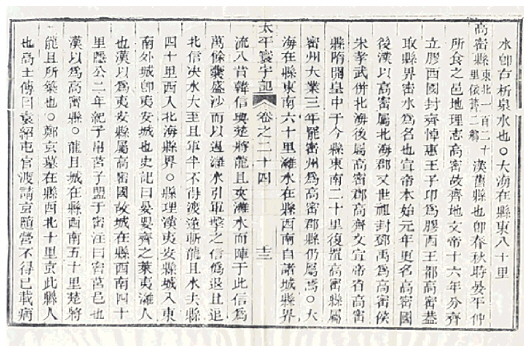

北宋《太平寰宇记》中关于夷安城的记载。

古夷维是东夷的一个古老城邑,东周时期齐国名相晏婴即夷维人,东汉学者应劭进一步考证汉代夷安县即夷维故址。北齐时,夷安县地域并入高密县。夷安县故址疑在县治西北古城附近,义城堡为昔日夷安县县治所在。近年来,随着古城周围的开发建设,附近出土了大量的汉代文物。

夷维邑建置年代已无考

西汉设县北齐并入高密

夷维是东夷的一个古老城邑。《史记·管晏列传》:“晏平仲婴者,莱之夷维人也。”记载了东周时期齐国名相晏婴即夷维人。东汉学者应劭进一步考证汉代夷安县即夷维故址,后世史书多从其说。像《汉书·地理志》夷安县下有注:“应劭曰,故莱夷维邑。”唐代张守节《史记正义》曰:“《齐记》云:(距)齐城300里有夷安,即晏平仲之邑。汉为夷安县,属高密国。”《水经注·胶水》:“又北过夷安县东……应劭曰:故莱夷维邑也。”南宋《路史》云:“夷安,古维国,有维水。”

夷安城名字的由来无考,从字面意思上推测,夷安或为夷维安定之意。另外汉代“安”通“晏”,夷安城可能指夷晏城,即夷维晏平仲故里。夷维邑建置年代无考,春秋时属莱国,齐灭莱后属齐地。因属夷人,邻潍河而居,世称夷维。西汉又在夷维故址设夷安县,先后属胶西国、胶西郡、高密国。王莽时夷安更名原亭,东汉复称夷安,为高密侯邓禹封县之一。北齐时,夷安县地域并入高密县,此后史书中不再出现夷安县,疑在此时县除。

夷安故址困惑千年

史书记载方位待考

夷安县故址,早期的史书没有记载。至唐初所编的《括地志》云“夷安亦曰上假密”,认为夷安城即曹参随韩信斩杀龙且的上假密,按照潍水之战时龙且渡河的方位(西渡潍河)来看,显然不成立。

自宋代以来,史书多认为夷安县城址在今高密市政府驻地附近,这种说法一直沿用至今并被广泛使用。此种说法的起因是源自宋代的《太平寰宇记》。北宋乐史的《太平寰宇记·河南道·密州》下云:“(高密)县理汉夷安县,城之东南外城,即汉夷安城也。”乐史认为宋代高密城的东南外城,即汉代的夷安城。

元代于钦的《齐乘》又进一步对《太平寰宇记》进行了剖析,书中说道:“《寰宇记》谓今高密县理东南外城即夷安城。晏子,莱之夷维人也,汉为县,属高密国。祥此,则今县理,正古夷安城。西北旧城,乃宋县耳。”元朝的高密县治,即今市政府驻地附近,所以于钦根据《太平寰宇记》中记载的北宋时高密县县治在西北,夷安县城在东南,推断元朝时的县治(东南方位)即古夷安城,西北的古城为北宋时县治所在。

《齐乘》之后,历代史书多从其说,沿用至今。像清《读史方舆纪要》中云:“唐武德三年(620),于今县西北一里故义城堡置高密县。武德六年(623),移治于故夷安县城,即今县也。”

实际上,自《太平寰宇记》开始,就把两县的方位弄错了。今天的市政府附近的高密城,唐武德六年(623)在此设县,此后历朝县治皆在此。城西北二里有古城,从方位上看,古城在西北,唐高密城在东南,周围仅有这两座古城。既然宋朝时高密县的县治实际上是在东南方位的城里,又何来“城之东南外城,即汉夷安城也”?因为东南方位已经没有城了,只有西北方位有古城义城堡,所以《太平寰宇记》的记载正好把高密县治东南、西北的方位搞反了。

夷安或在西北古城附近 夷城堡为其县治所在

夷安城故址疑在县治西北古城附近(今古城中学附近)。古城,今高密市政府西北二里处,旧有古城,不知建于何代。后晋《旧唐书》、南宋《通志》等史书记载其名为“义城堡”,而民间俗称“古城”。义城堡据发音实应为“夷城堡”。

义城堡为昔日夷安县(夷维)县治所在。此处地势高耸,临近潍水支脉,位于夷安泽西南方位。《水经注》载:“(潍水在)县(城阴城)南十里,蓄以为塘,方二十余里……陂水散流,下注夷安泽。”记载了当时潍水支流从稻城潍水堰自东南往西北流入古城北的夷安泽的情况。夷安泽,古称豨养泽,由名字似可推断古人曾在此养猪,豨在古书中即指猪。秦朝时改名为剧清池,北魏《水经注》称其为夷安潭,唐《元和郡县志》称夷安泽。夷安泽西南接夷安城,因此得名。它东至今高密东北乡,西至今醴泉街道康庄社区,地势高低起伏。古时,高密境内的三条大河潍河、胶河、五龙河都曾流入过夷安泽,从而形成了这个巨大的水塘。商周时期的水泽面积已不可考,在人们长期的生活繁衍过程中,因为居住、耕种、放牧、捕鱼等原因,对水泽逐步进行了侵蚀。

唐朝时,《元和郡县志》载:“夷安泽在(高密)县北二十里,周回四十里,多麋鹿蒲苇。”

元朝开挖胶莱运河后,运河河道入夷安泽,南入胶州湾,不久后废弃,明代对此又进行了疏浚,几经周折,潍水、胶水也不再注入夷安泽,湖区面积也不复从前,主要被分割为东西两段。东段称都泺,“汇水成渚,有荷盈浦”,昔年高密八景之“东浦荷香”的美景即在此处。

清初高密县令姜之琦又引胶河水入百脉湖,不久废弃,胶河复归原河道。康熙后期至乾隆时,湖水基本干涸。康熙《高密县志》记载“百余年来渐变为桑田矣”。西段称百脉湖,南接夷安古城。从古城上望去,水波粼粼,景色壮观,又常有城郭、楼阁等蜃楼出现,昔年高密八景之“古城晚照”即在此,为文人雅士登高吟咏之地。百脉湖今也已是居民区。

三百年间战乱不断 夷城堡今已无存

自西晋八王之乱后,中原地区近三百年间,战乱不断,高密境内的各处城堡均破坏严重,逐步失去了行政功能。唐朝建立后,于武德三年(620)把高密县治迁址原夷安县境内,寄治于夷城堡。武德六年(623),由夷城堡移入新县署(今高密市政府附近)并使用至今,夷城堡逐渐废弃。光绪年间,德国人在夷城堡旧址修建驻兵营房,德军退后营房改为学堂。

上世纪初,张宗昌麾下顾震部炮轰高密,古城建筑被炮火摧毁。上世纪30年代,山东省政府曾拨款部分修葺,作为驻兵之用,抗战期间废弃。《山东名胜大观》记载,夷城堡当时尚存旧城垣两处,今已无存。

上世纪80年代末,在原古城旧址上修建古城中学并使用至今。近年来,随着古城周围的开发建设,附近出土了大量的汉代文物,如在老广播局(古城东南)出土的汉代陶器、汉“五铢”钱,在老气象局(古城东200米)出土的大量王莽钱币“货泉”,在香港花园小区(古城东300米)出土的大量汉代陶罐、陶器等等,无一不从侧面反映了此处在汉代的繁华。

责任编辑:邢敏