郑玄宅第在稻城旁(三)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-05-14 15:34:31

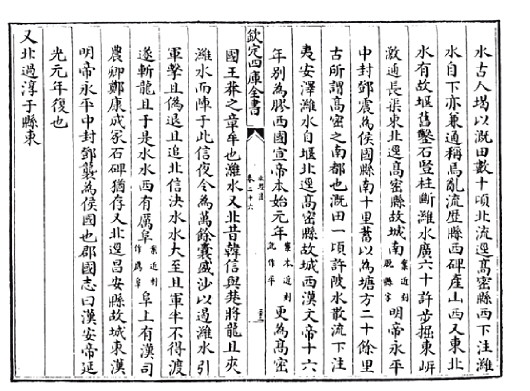

《水经注》记载的稻城旁的潍水堰

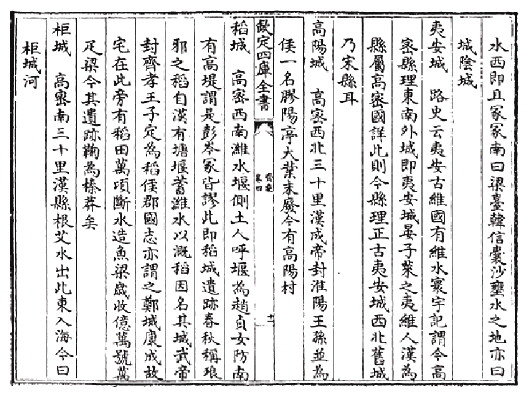

《齐乘》里记载的稻城

刘邦曾孙、齐王刘肥之孙刘定曾在稻城封侯,共传五世。元代于钦《齐乘》云稻城:“春秋称琅琊之稻,自汉有塘堰,蓄潍水以溉稻,因名其城。”稻城旁有稻田万顷,所以才会因水稻得名。北海大儒郑玄家即在稻城旁。当时的稻城居民,不仅仅利用潍水蓄塘种植水稻,也用它造鱼梁捕鱼。

蓄潍水溉稻得城名

刘邦曾孙封侯稻城

稻城,故址疑在今高密市井沟镇水城村至坊子区城子村附近一带,水城、城子皆以稻城遗址而得村名。今城子村西南有古城遗址,水城村西南、西北均有古文化遗址,现存地上墓冢一座,经考古勘探为汉代遗存,其中村西北遗址文化层上限至龙山文化(距今约4500年-4000年前),说明人类较早在这里生存繁衍,部族壮大之后就近建城。

稻城建城年代不详,《汉书》中载“稻,侯国”,并记载了自汉武帝元朔四年(125)封刘邦的曾孙、齐王刘肥之孙刘定为稻侯起,历刘阳都、刘咸、刘阅(一说刘闳)、刘永四代嗣爵,共传五世,至王莽篡汉时侯国被除。可知在汉武帝时期,稻城已经是繁华之地。

稻城属琅琊郡,《春秋》中有“琅琊之稻”的典故。元代于钦《齐乘》云稻城:“春秋称琅琊之稻,自汉有塘堰,蓄潍水以溉稻,因名其城。”稻城旁有水堰,用以灌溉水稻,古称“潍水堰”。郦道元《水经注》云:“(高密)县南十里,蓄(潍水)以为塘,方二十余里,古所谓高密南都也,溉田一(此处应该是史书在传抄过程中出现的错误,应为“万”)顷许。陂水散流,下注夷安泽。”北魏时南都、古堰犹存。从《水经注》《元和郡县志》等史书里面记载的旧琅琊郡各个古堰来看,稻城潍水堰是规模较大的。由此可见,《春秋》中“琅琊之稻”即便不是指的稻城所产之稻,稻城也一直是琅琊郡最重要的产稻地之一,城旁有稻田万顷,所以城才会因水稻而得名。唐《元和郡县志》云:“潍水堰在(诸城)县东北四十六里,蓄以为塘,方二十余里,溉水田万顷。”

北宋《太平寰宇记》云:“故稻城,汉武帝封孝王子定为稻侯,旧地理志书皆失其所在。今(高密)县西南潍水堰之侧,昔汉朝于此立堰造塘,溉稻数千顷,县因以为名,后汉省。”“潍水故堰在县东北四十六里,蓄以为塘,方二十余里,溉田万顷,陂水散流,下注夷安泽,今堰存焉。”可知在北宋时,潍水堰尚存。元代于钦《齐乘》中记载:“高密西南潍水堰侧,土人呼堰为赵贞女坊,南有高堤,谓是岑彭冢,皆谬。此即稻城遗迹。今高密西有古堤,南起岑冢,北亘蔡冢,长三十余里,谓是岑彭与蔡伯喈冢,非也,正古堰遗迹,土人名曰赵贞女坊。”可知元代时,稻城和潍水堰均已只剩下城堤、塘堤遗迹了。

稻城亦称郑城 郑玄故宅在此

北海大儒郑玄(字康成)家即在稻城旁。宋代《太平寰宇记》中引用唐《郡国志》的记载曰:“密州高密西有郑玄宅,亦曰郑城。玄后移葬于砺阜,墓侧有稻田万顷。断水造鱼梁,岁收亿万,号万匹梁。”此后史书中记载的郑玄宅在稻城旁均源于此。当时的稻城居民,不仅仅利用潍水蓄塘种植水稻,也用它造鱼梁捕鱼。鱼梁是古人在河流或海水出口处,筑堰拦水捕鱼的一种设施,多用木桩、柴枝或编网等制成篱笆或栅栏,水可以照常流过,但鱼、虾、蟹等都会被拦截下来。

2021年,稻城遗址北的高密前营村、后营村,在高速公路施工过程中,发现大量汉代平民墓葬,出土有陶器、印章、铜镜、五铢钱等,其中就有墓葬里用鱼作为陪葬品的,出土一块残缺鱼脊骨,长达30多厘米,推测整鱼超过60厘米,显示了当时高超的捕鱼技术。而出土的部分墓砖上也有鱼形的纹饰,这些正与史书相对应。

元代于钦《齐乘·卷四·稻城》云:“《郡国志》亦谓之郑城,康成故宅在此。旁有稻田万顷,断水造鱼梁,岁收亿万,号万匹梁。”东汉末北海相孔融,仰慕郑玄,仿古制告谕高密县为郑玄立郑公乡,立通德门,并引太史公、商山四皓的典故尊称郑玄为郑公。通德门立后,郑玄故里改为通德里,后世史书多称郑玄“高密县郑公乡通德里人”,后世当地文人也多以“郑公乡人”“通德里”自居。通德里以康成故宅的位置判断,疑似亦在稻城旁。

郑玄家在稻城旁,历史上还有一处模糊的记载,即晋代的《郑玄碑》。《郑玄碑》是晋朝画家、雕塑家戴逵幼年所制的一块碑。《晋书》载:“戴逵,字安道,谯郡铚人。幼有巧慧,聪悟博学。善鼓琴,工书画。为童儿时,以白瓦屑、鸡卵汁和溲作小碑子,为《郑玄碑》,时称词美书精,器度巧绝。”《郑玄碑》除了戴逵高超的技艺外,上面无疑记录了郑玄的生平事迹,可惜碑文时至今日已然无存,我们仅能从历代史书中引用《郑玄碑》上的内容,得知碑文的只言片语。清顾祖禹《读史方舆纪要》中就曾引用过《郑玄碑》的内容,其中有“城阴,即高密也”的文字。按《郑玄碑》上记载的是郑玄生平事迹来看,“城阴”疑似指郑玄所住的城阴,即郑宅城阴或稻城城阴,按照地理位置和年代来看,也完全符合。

稻城年代久远 位置存在争议

因为历史史料记载不详,以及古城年代久远等原因,后世很多学者认为稻城不在高密境内。如清叶圭绶的《续山东考古录》云:“第据产稻而臆度之,窃谓未当。稻县汉属琅琊,潍水堰北皆高密国地,能有琅琊属县乎?”并说《太平寰宇记》所提及的万匹梁“此又砺阜旁之稻田,与前稻城无涉”等等,认为潍水堰北有汉高密国,故稻城如在此处不可能属于琅琊,当属高密。这种看法影响到后世大批学者,直至当代一些历史学者亦认为稻县不在高密境内。

实际上,不仅是稻城,稻城更往北,今高密阚家镇方戈庄北,位于昌邑市境内的高阳城,汉代曾在此封侯,亦属琅琊郡。这种区域划分在历史上司空见惯。像今淄博市境内的高青县、桓台县,深入滨州市境内,高青县东方、西方、北方全被滨州境环绕。东周时期水稻种植在山东已相当普遍。琅琊郡有浯水堰,溉田数万顷,潍河沿岸也有用来灌溉水稻的大小古堰若干,“琅琊之稻”,实至名归。

稻城遗址目前未发掘,也早没有残存的城墙作参考。目前它的现状为村落和大片的水浇地,地中常出土陶鼎足、罐口沿、罐腹、罐底等陶器碎片。考古勘探也曾发现,古河道淤积地,疑似与史书中的潍水堰有关。

遗址的具体位置和面积,还有待后续科学的考古发掘,或许会带给我们更多的惊喜。

责任编辑:邢敏