重拾曲艺创作再登峰

来源:潍坊晚报 发布时间:2022-10-09 17:01:00

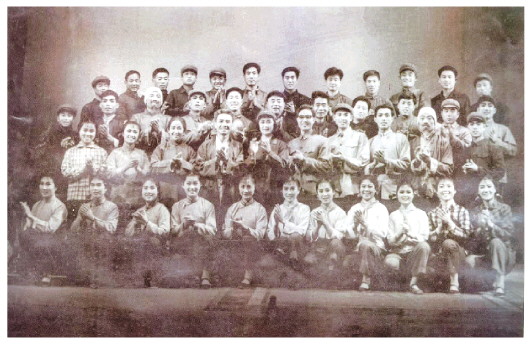

《红梅迎春》演员合影

在哈尔滨召开座谈会的人员合影

海防文工团撤销后,李凤琪原有的创作计划落空。转业青州后重新深入生活,从低谷中再度崛起,重回全国曲坛。因贡献突出被选为中国曲艺家协会理事,被山东省人民政府通令嘉奖,他还举办了“李凤琪作品演唱会”。

深入山村体验生活

《红梅迎春》掀热潮

1969年12月,部队文艺单位整编,海防文工团撤销,李凤琪转业回乡仍做文化工作,而过去的创作计划全部落空,就文艺创作而言一落千丈,跌入了低谷。

当时是“文革”时期,群众文化生活贫乏,县文工团无戏可演。李凤琪到山村蹲点体验生活,创作了歌剧《红梅迎春》。该剧讲述了医疗队下乡,使一个失明女孩重见天日的故事,文工团演出一炮打响,随后省、地文艺界的领导、专家,观摩者络绎不绝。

1971年春节,《红梅迎春》作为山东省春节慰问团昌潍分团,到驻潍坊地区各县的军队慰问,前后演出200余场,场场爆满,在文工团的历史上创造了纪录。

接受建议发挥特长

快板登上《人民日报》

1972年春,李凤琪去济南参加会议遇到两位老友,在北京开曲艺创作会相识的作家张军和原部队文工团转业、省出版社的单小璜,他们是戏剧和曲艺界的权威,都说搞戏剧最难,建议李凤琪发挥特长转向曲艺。第二年,山东省分片汇演,李凤琪推出了对口大鼓《新愚公赞》、相声《飞吧,风筝》,反响热烈;同时省人民出版社出版了他的故事集《飘海记》。

那几年的春节前后,地区和省里都搞文艺汇演,地区、省里,凡是汇演或办班加工作品,都要他参加。1976年,北京搞全国曲艺调演,省里调集全省各地骨干搞了一台节目,李凤琪帮烟台加工了相声,和淄博陶瓷厂的工人合作写了对口快板《绘新图》。李凤琪任编导,反复排练,精益求精,在北京演出后反响热烈,《人民日报》发表了《绘新图》文字稿。

作品受陶钝青睐 创作开拓新领域

粉碎“四人帮”后,全国文联及所属各省协会恢复工作,陶钝任中国文联副主席兼中国曲协主席。1979年春,李凤琪出席了山东省第三次文代会,被选为省曲协常务理事,并参加了省民俗协会、民间文艺家协会,在《新聊斋》《群众艺术》等期刊上发表作品。

同年秋,中国曲协在哈尔滨召开创作座谈会。与会人员是不同曲种名家和有成就的作者,陶钝点名要李凤琪参加。会议主旨是拨乱反正,解放思想,摒弃“写中心、说中心、唱中心”的创作模式。李凤琪意识到作品不仅要故事生动巧妙,而且要体现时代精神,提高文学含量,达到新的境界。后来,他根据青州北阳河“文革”中的一起冤案,与张军合作写了长篇鼓词《云岭奇冤》。故事曲折,人物众多,从现实斗争写到战争年代,反映出人民群众和“四人帮”的生死决战,有惊人之笔和感人之处,陶钝看了非常满意。

后来,陶钝交给李凤琪一个任务,写民间起义的女英雄唐赛儿。故事发生在明永乐年间,地点在青州卸石棚寨。李凤琪实地考察并读了明史有关记载。因已约定的创作任务多,便同潍坊文联副主席韩钟亮合作,如期完成出版。

这一时期,李凤琪的相声创作不论单口和对口,从不同题材不同人物,到表现手法都在探索。如写工人的《大米和小米》,写儿童的《虎子画圈儿》,写老年的《老寿星传奇》,写外国人的《洋媳妇儿的风波》,还有神话故事和郑板桥的传说等,只要有喜剧因素他都写。

山东省曲协按陶钝的建议将李凤琪调往济南,调令下达到县委办公室,李凤琪反复考虑后还是选择留在青州。青州历史悠久,文化积淀丰厚,青州驻防城的历史渊源,更令他一往情深。

责任编辑:邢敏